R7年度企業版関係人口創出プロジェクト 連携企業2社を採択

最終更新日:2025年7月25日

企業と地域が共に挑む「企業版関係人口創出プロジェクト」 参画企業2社が決定

~奥出雲町の地域課題に挑む実証がスタート~

島根県奥出雲町では人口減少・高齢化が進む中山間地域において、地域と企業が協働し課題解決に挑む「企業版関係人口創出プロジェクト」を2025年度も実施いたします。

この度、企業からの公募を経て、2社が採択され町と共に地域課題の実証(PoC)に取り組むこととなりました。

本事業は、企業と地域が「共に育てる」関係性を築くことで、単なる社会実験にとどまらない、持続可能な地域づくりを目指すものです。

事業概要:企業との共創による課題解決と“関係人口”の創出

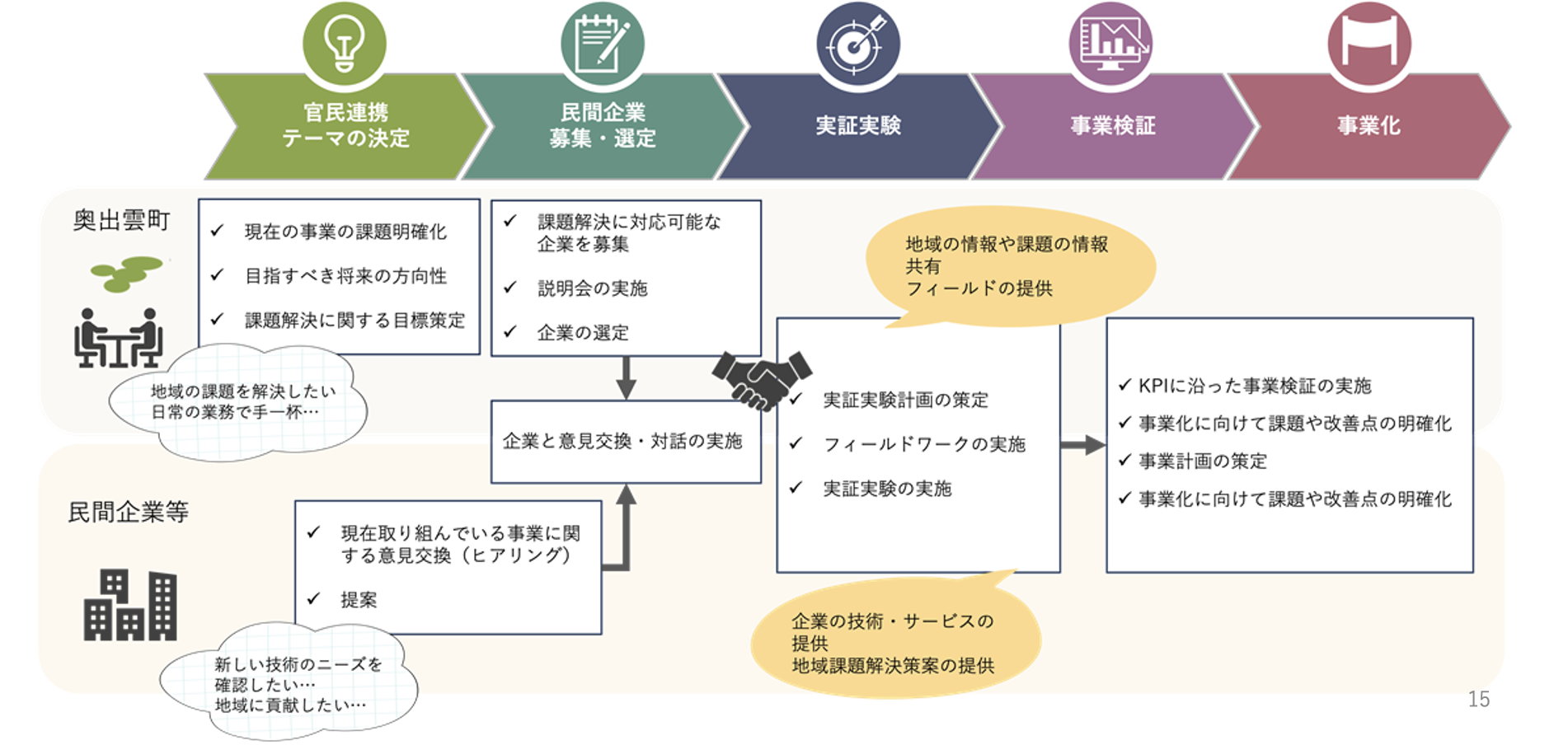

本プロジェクトは、官民連携プロジェクト会議により整理された地域課題に対し、全国の企業から公募を行い、マッチングと実証実験を推進するものです。

対象テーマは、「高齢者の移動支援」「農業DX」「観光資源の再活用」「脱炭素施策」など多岐にわたり、取り組みの成果が見込まれる事業については、町の総合計画や施策と連動して制度化・予算化を視野に入れた支援を行います。

注:1:官民連携プロジェクト会議とは

官民連携プロジェクト会議とは、各課の係長以上の役職者が出席し、地域課題や事業課題の洗い出しから、課題解決に向けた企業との共創可能なテーマを選定する会議です。

■「PoCで終わらせない」 総合計画と連動した持続可能な地域施策へ

各プロジェクトで取り上げられるテーマやKPI(重要業績評価指標)は、奥出雲町の総合計画や地域戦略と明確に連動されており、実証の成果が認められた町の制作として予算化・制度化へつながる設定となっています。

この仕組みにより、本プロジェクトは一過性の社会実験にとどまらず、町全体の中長期的な地域政策の一部として位置付けられ、持続可能な官民連携モデルへと発展していくことが可能となります。

さらに、「町の方針と整合した取り組みである」というメッセージが、地域住民や関係団体の理解と信頼を得やすく、協力体制の構築にも寄与しています。

■ 「自分ごと化」による地域実装─住民と職員が担う持続性の鍵

プロジェクトの持続と実効性を支える鍵となるのが、自治体職員および住民による“自分ごと化”です。

企業との連携が、職員にとって業務の効率化や地域サービスの向上といった具体的なメリットをもたらすことで、外部からの一過性の取り組みではなく、地域をより良くするための一部として能動的に取り組まれるようになります。

また、実証テーマの多くは、住民の日常的な課題や声をもとに構想されており、小さな変化の積み重ねが「地域が変わり始めている」という実感を生み出します。

こうしたプロセスを通じて、外部主導の施策ではなく、地域に根差した取り組みとして自然に受け入れられ、制度化・社会実装の基盤となっていくのです。

▼イノベーションマネージャー|企業と地域をつなぐ専門的支援役

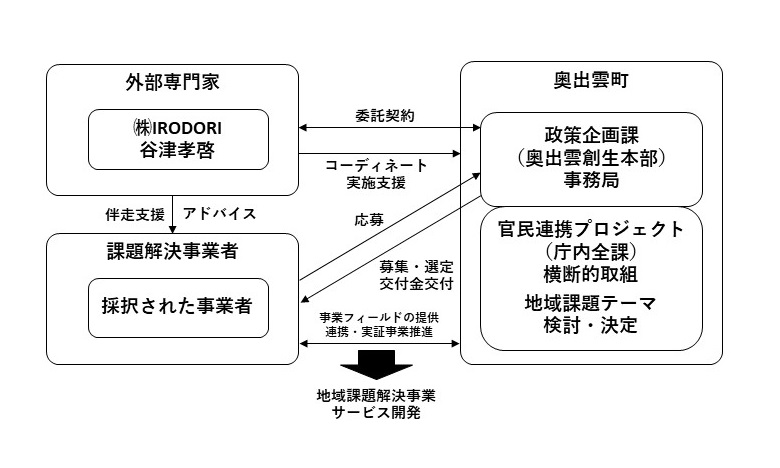

プロジェクトの円滑な推進において不可欠なのが、イノベーションマネージャーの存在です。

- 企業と地域の“言語・論理・スピードの違い”を橋渡し

- 課題設定〜KPI設計〜評価〜実装に至るまでの伴走支援を担う

- 多様な関係者間での合意形成を支援し、実行力を高める

奥出雲町ではこの中間支援機能を活用し、プロジェクトを単なる“マッチング”に終わらせない体制を推進しています。

R7年度採択企業

採択テーマ:婚活イベントの実施や仕組みづくり

【社名】株式会社オミカレ

【所在地】〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-35-1 プレンジ代々木8F

【設立】2013年

【企業概要】婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

オミカレは「新たな出会いの創造〜出会いが0をZEROにする〜」をビジョンに掲げ、10年以上に渡りまじめな出会いを得たいユーザーを繋ぎ、出会いにプラスの感情を生み出す役割を果たして参りました。出会いの手段が多様化し便利になる一方で、心が動く出会いを得る機会は難しくなっていると感じています。

「出会いたいけれどきっかけがない」「どう始めればいいか分からない」という声に応える形で、奥出雲町の魅⼒と⼈をつなぐ出会いの場を創出したいと思ったからです。

地方創生プロジェクト統括ディレクター 若月丈二

地方創生プロジェクト統括ディレクター 若月丈二

この度、オミカレはまじめな出会いの機会をより創出することを目指し、奥出雲町との連携を強化させていただくことになりました。

出会いの機会拡大に取り組まれていく奥出雲町とタッグを組むことで、オミカレもプラスの感情を生み出す新たな出会い施策に取り組み、積極的にチャレンジしていきます。結果として1人でも多くの方に新たな出会いを創造できるよう努めさせていただきます。

出会いを求める⼈々に「最初の⼀歩」を届け、奥出雲町の関係⼈⼝創出と地域活性化に貢献していきます。

採択テーマ:有機農業・スマート農業の推進

【社名】株式会社坂ノ途中

【所在地】〒601-8101 京都市南区上鳥羽高畠町56

【設立】2009年7月

【企業概要】

「100年先もつづく、農業を。」というメッセージを掲げ、農薬や化学肥料不使用で栽培された農産物の販売を行っています。提携生産者の約8割が新規就農者。少量不安定な生産でも品質が高ければ適正な価格で販売できる仕組みを構築することで、環境負荷の小さい農業を実践する生産者の増加を目指しています。東南アジアの山間地域で高品質なコーヒーを栽培することで森林保全と山間地での所得確保の両立を目指す「海ノ向こうコーヒー」も展開。「坂ノ途中の研究室」では、自治体、大学や企業と連携した調査、研究や、就農希望者向けの研修を実施。農業分野を代表するソーシャルベンチャーとして事業成長を続けています。

京都市「これからの1000年を紡ぐ企業」、経済産業省「地域未来牽引企業」「J-Startup Impact」など、受賞多数。

【URL】https://www.on-the-slope.com/corporate/

代表者:小野 邦彦

代表者:小野 邦彦

奥出雲町には、豊かな自然と昔から受け継がれてきた資源循環型農業という営みがあります。私たちは、そのような地域の特性や魅力をあらためて発見し、新しく農業を始められる方々に「奥出雲町で就農したい」と思ってもらえるような地域をめざしていくことが、これからの農業の担い手の確保には必要なことだと考えています。当プロジェクトを通して、奥出雲町の皆さんと一緒に、この地域ならではの農業のあり方を考えていきたいと思います。

-

奥出雲町からのコメント

- 自治体の単体事業ではなく協働を選んだ理由

奥出雲町では、令和5 年5 月に「第2 次奥出雲町総合計画」「第2 期奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を改訂し、町のめざすべき姿として、「総力戦のまちづくり「奥出雲創生」」を掲げ、人口減少や少子高齢化の進行など、町の様々な課題を乗り越え、社会情勢の変化に柔軟に対応していくため、民間活力を積極的に導入し、官民協働による持続可能なまちづくりに取組んでいます。本事業は、企業版関係人口を創出し、本町の地域課題を行政と企業が持続的に連携して解決していく仕組み、関わる仕組みを構築していくことを目的としています

-

- 2社へかける期待:地域にどんな影響をもたらしてほしいか

株式会社オミカレ様につきましては、本町の婚姻数・出生数の減少、晩婚化の課題に対して、婚活セミナーの開催による婚活に対するマインドの醸成を、出会いの場(婚活イベント)の創出を行っていただきながら、本町の若者の結婚に対する意識を醸成し、婚姻数の増加、ひいては、出生数の増加を期待するとことです。

株式会社坂ノ途中様につきましては、「100年先もつづく、農業を。」をビジョンに有機農産物の販売を中心に事業を展開されています。本町は、日本農業遺産に認定され、世界農業遺産に申請中の「たたら製鉄に由来する資源循環型農業」のシステムを未来へ確実につないでいくため、農業の担い手の確保が喫緊の課題となっており、特に、新規就農者の誘致と定着に向けた支援は不可欠であります。有機農業を新たな切り口に、説明会・ワークショップ開催による有機農業への理解と機運の醸成、「奥出雲町新規就農者誘致マスタープラン(仮称)」を策定による新規就農者の戦略的な誘致等を行っていただきます。

-

- 今後の連携ビジョン:行政と企業、住民の3者でどう育てていくか

行政だけでは解決できない地域課題を、奥出雲町をフィールドに地域課題解決の実証実験に挑戦する企業と協働することにより、新しい形の企業連携につなげ、住民のニーズに対応し、住民の暮らしが豊かになるように本事業に取り組んでいきます。

-

本事業実施スケジュール

本事業について以下のスケジュールでの進行を予定しております。

<当面スケジュール>

2025年6月 自治体と企業のキックオフミーティング/継続した伴走支援

2025年7月 地域の現状調査、提案内容の作成

2025年8月~ 奥出雲町への訪問・調査/実証事業実施

2025年9月 次年度に向けた企業版関係人口創出会議【官民連携プロジェクト会議】

2026年3月 成果発表・事業報告

▼本事業詳細

https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1712722800339/index.html

- 取材窓口

以下について報道機関の皆様からの取材を受け付けております。

・実証実験における活動の様子(イベント等)/・採択事業者、自治体担当職員への本件インタビュー

このページを見た方はこんなページも見ています

お問い合わせ

役場 政策企画課

電話番号:0854-54-2514

FAX番号:0854-54-1229