○奥出雲町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病その他の事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育(以下「短期養育」という。)することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。

(対象者)

第3条 この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童であって、町長が必要と認めた者とする。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法律に基づいて医療機関等に収容されるべき者又は現に医療機関で治療中若しくは治療が必要である者であって、児童福祉施設等において短期養育することが適当でないと町長が認めたものは、対象としない。

(事由)

第4条 短期養育は、次のいずれかによりその必要があると町長が認めた場合について行うものとする。

(1) 児童の保護者(対象の児童を日常生活において主として養育している父母、兄弟姉妹及びその他の者をいう。以下同じ。)が疾病、出産、事故及び災害の事由により一時的に家庭において養育できなくなったとき。

(2) 保護者がその配偶者等の疾病その他の事由により、その者の看護に当たるため、児童を一時的に家庭において養育できなくなったとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(短期養育の期間)

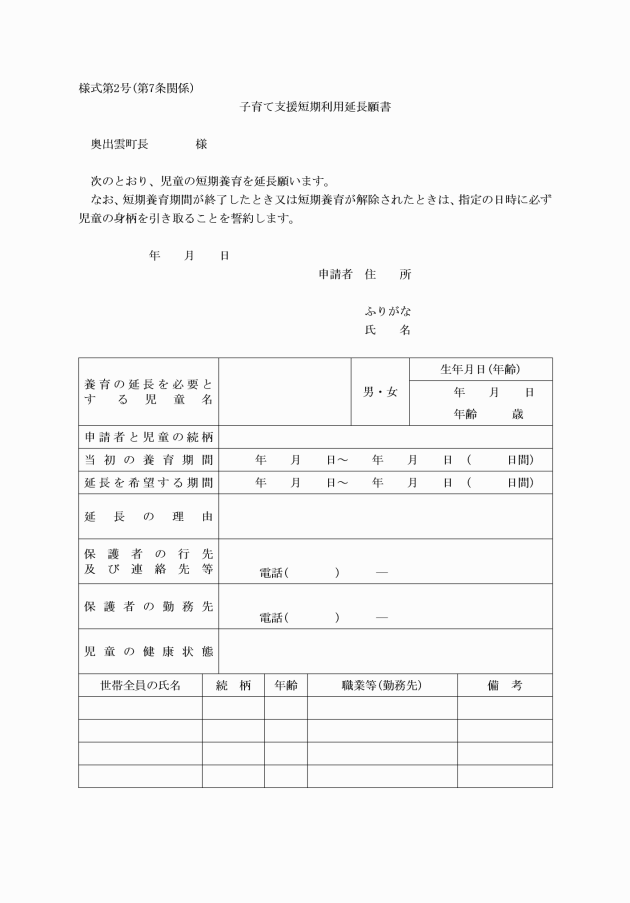

第5条 短期養育の期間は、7日以内とする。ただし、保護者からの届出があり、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(実施施設等)

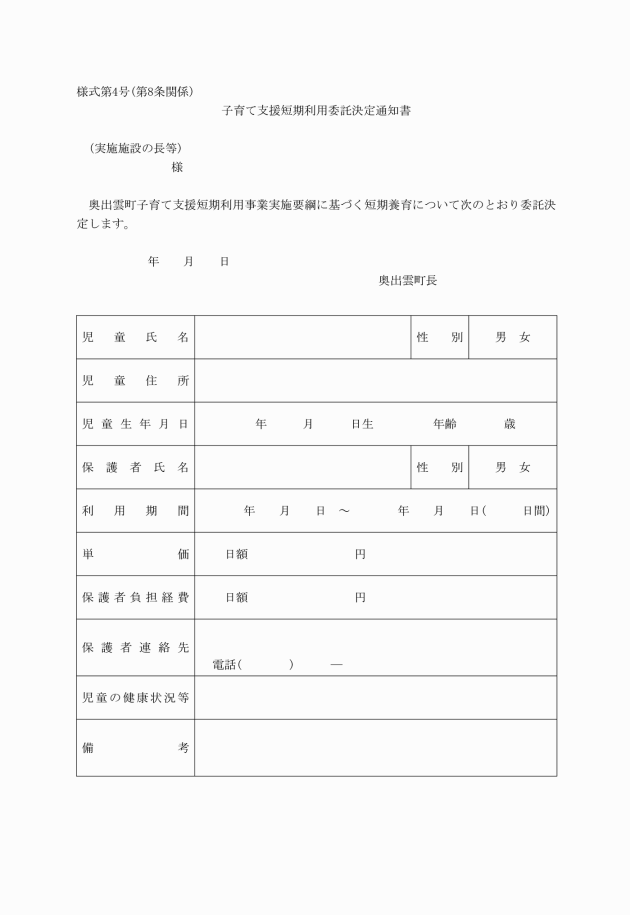

第6条 町長は、短期養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される施設等(以下「実施施設等」という。)にその短期養育を委託して行うものとし、その実施施設等は、別表に掲げるいずれかの施設等のうち、町長があらかじめ指定した施設等とする。

(短期養育の終了)

第9条 保護者は、短期養育の期間が満了するとき、又は短期養育の事由が消滅するときは、直ちに町長に児童の引取りについて申し出なければならない。

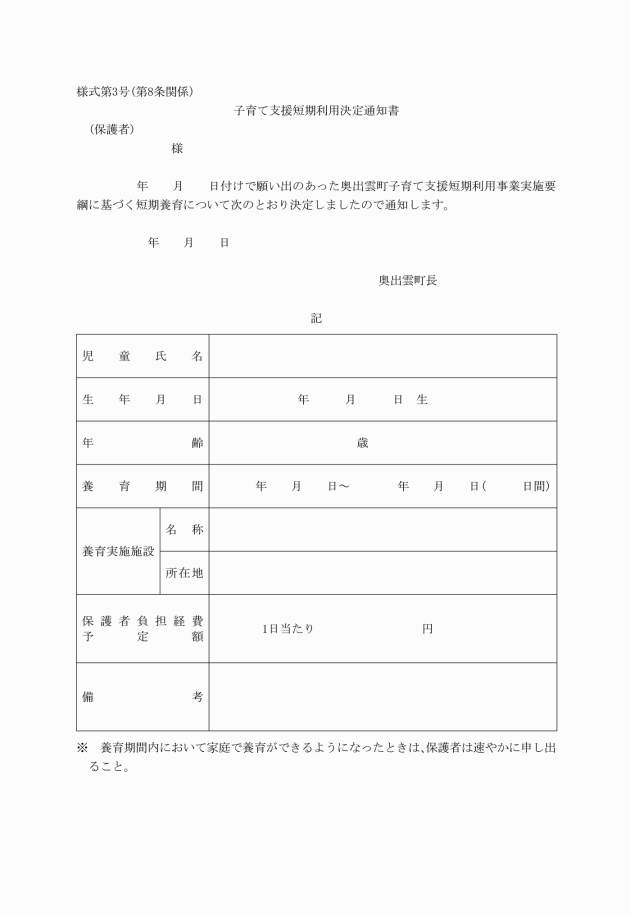

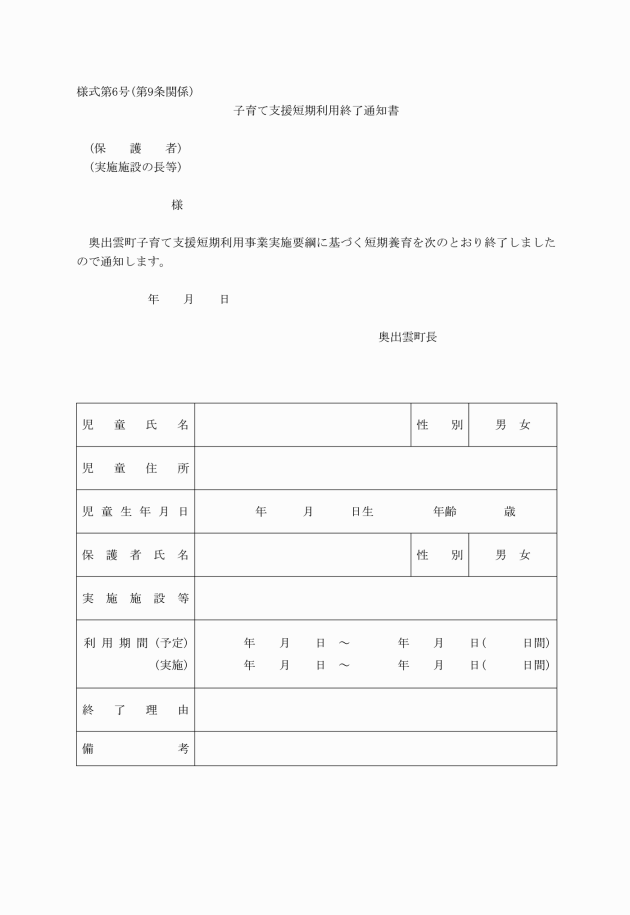

2 町長は、短期養育の期間が満了するとき、又は短期養育の事由が消滅するときは、当該児童の引渡しの日時を決定し、その実施施設等に連絡するとともに、子育て支援短期利用終了通知書(様式第6号)により保護者及び実施施設等に通知するものとする。

3 町長は、常に保護者の状況を把握し、この制度の利用が適切に行われるようその調整に努めるものとする。

(経費)

第10条 町長は、実施施設等に入所させた児童につき、入所後の短期養育に要する経費を実施施設等に支弁するものとする。

2 町長は、短期養育に要した経費のうち、保護者負担分及び町負担分を除く経費については、別に県が定める「子育てショートステイ(子育て短期支援)事業補助金交付要綱」に基づき、県に申請するものとする。

3 保護者(生活保護世帯に属する者を除く。)は、県が別に定める基準に基づき、経費を負担する。

(帳簿の整備)

第11条 町長及び実施施設等の長等は、利用の実施状況を明らかにするための帳簿を整備しなければならない。

(実施上の留意事項)

第12条 町長は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、本事業の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 利用の方法等の手続については、保護者からの利便を考慮し、弾力的な運用を図るものとする。

(2) 町長は、保護者から利用申請があった場合には速やかに決定を行うものとする。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請等の手続は事後であっても差し支えないものとする。

(3) 短期利用の申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設等の受入れ体制等の実態を把握すること。

(4) 事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子相談員、民生・児童委員等の関係機関と十分な連携をとること。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

附則(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

子育て支援短期利用事業実施施設等

施設等の種別 | 施設名 | 備考 |

養護施設 | 双樹学院 聖皇寮 安来学園 |

|

乳児院 | 松江赤十字乳児院 |

|

里親 | 里親 |

|